Retour Page Accueil site Retour Page Accueil mémoire Retour table des matières

PREMIERE PARTIE

Problématique de la désaffiliation sociale des personnes âgées

Il est apparu tout de suite que le concept de désafférentation sociale collait à la suite logique de ma recherche sur les personnes âgées et la cognition, mais la transformation de l’intitulé du mémoire en désaffiliation sociale m’a convaincu du bien fondé du concept de désaffiliation ; aussi ai-je voulu décrypter dans un premier temps ces deux concepts avant de présenter ma recherche sur le groupe social des personnes âgées, de plus en plus différencié du fait de son augmentation en nombre et de l’allongement de la durée de vie.

Cette partie se conclue par la recherche sur toutes les conditions et situations qui peuvent mener à la désaffiliation sociale des personnes âgées.

I. Désafférentation ou désaffiliation sociale des personnes âgées ?

Mon choix de sujet de recherche dans un premier temps s’est porté sur : « La désafférentation sociale des personnes âgées », et ce titre a été modifié lors de l’affichage des sujets, au centre de ressources du département de sociologie ; c’est sous l’intitulé suivant : « la désaffiliation sociale des personnes âgées », que mon projet est apparu. Dans un premier temps, ma réaction a été de contacter le secrétariat pour demander la modification du titre.

J’ai recherché ce que sous-tendait le terme : « désaffiliation » et ce qu’il suggérait, puis, j’ai effectué la comparaison avec « désafférentation » Il convient en premier lieu de formuler les définitions pour ensuite argumenter sur le choix définitif de l’objet de la recherche.

I. 1. La désafférentation sociale

Le terme de désafférentation est employé ici dans le sens de l’altérité, de l’absence ou de la diminution de liens avec autrui, en supposant que ces liens aient été pré-existants. C’est une perte des repères anthropologiques [au sens ou Mauss l’entendait ; il refusait de faire éclater l’homme dans ses diverses dimensions physique, psychique, sociale, individuelle, mais entendait la vision holiste de l’anthropologie : « Il est permis alors, honnêtement et loyalement, de faire espérer qu'un jour, une science, même incomplète, de l'homme (une anthropologie biologique, psychologique, sociologique) fera comprendre, par toutes les conditions où l'homme a vécu, toutes les diverses formes ou au moins les plus importantes de celles qu'ont revêtues sa vie, son action, sa sentimentalité et son idéation. »[1] , avec une absence de stimulations positives de l’environnement et cette absence de stimulation renvoie à l’usage en psychologie du concept de désafférentation, c’est-à-dire le manque d'activation des systèmes sensoriels d'un individu par l'environnement social. Selon Martine SOUDANI [2] « il existe une sorte de "désafférentation" du sujet avec l'environnement. Il ne ressent pas les stimulations de l'environnement. Il paraît ne pas habiter son corps (Nous avons tous rencontré des personnes qui ne réagissent pas aux stimulations, qu'elles soient des enfants autistes, des personnes âgées qui regardent avec des yeux "vides"...) » Et pour Mike Moldeven[3] :

« l'isolement social est un facteur de risque pour la maladie et une mesure de l'indépendance fonctionnelle réduite. Les réseaux sociaux de soutien sont d'importance critique en favorisant la santé et l'indépendance des adultes plus âgés. Les changements de la vie communs aux septième et huitième décennies peuvent augmenter le risque d'isolement social. La retraite et les changements des rôles sociaux peuvent affecter des systèmes de contact et d'appui, de même que la perte de conjoints et des amis. Les réseaux de soutien de la Communauté qui fournissent des services pour aider des adultes plus âgés à maintenir l'indépendance sont également des interventions critiques pour réduire des isolements sociaux. Les fournisseurs primaires de soin peuvent également jouer un rôle critique, non seulement dans l'identification des individus en danger, mais également en fournissant l'information et référence aux services disponibles »

Dans son cours de diplôme d’études approfondies (DEA) le professeur Christian Hervé[4] parle de l’environnement qui interagit sur la personne jusqu’à provoquer une désafférentation ; « elles souffrent mais ne le disent pas. La manière d'exprimer sa souffrance est une façon d'exprimer le lien social. Dans certaines société, le groupe social a plus d'importance que l'individu »

La notion de désafférentation s’insère dans ma démarche de recherche instaurée il y a quatre ans dans le mémoire intitulé « Troubles de la mémoire de travail chez la personne âgée »[5], je signalais : « l’environnement relationnel est déterminant chez la personne âgée » ; le vieillissement de la mémoire est amplifié par la diminution du réseau social de la personne âgée ; un surentraînement de la mémoire n’est pas nécessaire. Aussi la notion de désafférentation intéresse le trajet nerveux, déficient ou absent, le trajet des stimuli ; l’appauvrissement du réseau social occasionné par différentes pertes (emploi, être cher, ami, déménagement), entraîne une diminution d’intérêts de communauté, qui diminue fortement et appuie l’effet négatif de la diminution de stimuli qui sont la source principale d’alimentation de la mémoire.

Cette combinaison de désafférentation sociale et de désafférentation des stimuli m’apparaissait définir la prolongation de ma recherche ; mais, il me fallait tenir compte de l’apparition de ce nouveau terme : la désaffiliation, et de l’utilisation que je pourrais en faire dans le cadre de ce mémoire.

I. 2. La désaffiliation sociale

D’abord, appréhender le terme ; qu’entend-on par désaffiliation ? C’est le fait d’enlever l’affiliation, ce terme désignant : faire entrer dans un groupe, une association. Le mot est déjà évocateur d’exclusion, d’où le concept de désaffiliation utilisé par Robert Castel[6] : « A l’inverse, l’absence de participation à toute activité productive et l’isolement relationnel conjuguent leurs effets négatifs pour produire l’exclusion, ou plutôt, comme je vais essayer de le montrer, la désaffiliation »[7] Il emploie ce mot de préférence pour le placer comme le chemin qui peut mener à l’exclusion.

L’absence de participation à toute activité productive est une constante chez les personnes âgées dans leur grande majorité, en tous cas à partir de 65 ans ; cette limite de temps est raccourcie aujourd’hui pour une partie des aînés à partir de 50 ans, les plans sociaux et les pré retraites les placent hors du circuit productif à partir de cet âge.

L’isolement relationnel est lié au fait de l’éclatement des familles à la suite de divorce, du déménagement des retraités qui recherchent une région où ils passaient leurs vacances, de l’éloignement des enfants, exigence liée au travail.

Ces deux raisons, absence de participation à toute activité productive et isolement relationnel, employées par R. Castel pour définir la désaffiliation conviennent à la catégorie des aînés. « Parler de désaffiliation, en revanche, ce n’est pas entériner une rupture, mais retracer un parcours »[8] et, retracer ce parcours, c’est avoir les outils pour prévenir, pour donner les moyens aux personnes âgées et à ceux qui les entourent de pallier à cette désaffiliation. Car, R. Castel dit aussi : « Il y a risque de désaffiliation lorsque l’ensemble des relations de proximité qu’entretient un individu sur la base de son inscription territoriale, qui est aussi son inscription familiale et sociale, se trouve en défaut pour reproduire son existence et pour assurer sa protection »[9] Il existe des paradoxes concernant le groupe des aînés et le poids économique qu’ils représentent (le groupe des aînés apparaît plus souvent en charge qu’en moteur de l’économie) :

L’autonomie financière : les personnes âgées aujourd’hui, globalement, profitent des mannes de l’Etat providence ; les retraites leur permettent de vivre décemment au prorata du temps passé au travail ; premier paradoxe : il est dit que l’on ne pourra plus financer les retraites avec le système de répartition actuellement en place. Le travail diminue, les cotisations diminuent, la charge augmente : les personnes âgées apparaissent comme profitant exagérément du travail des plus jeunes. Deuxième paradoxe : les revenus financiers progressent au détriment des revenus du travail et il n’est pas question pour l’instant d’en tirer une contribution pour participer à la charge des retraites. Troisième paradoxe : les fonds de pension qui servent à verser des revenus aux retraités des pays du nord de l’hémisphère, exercent une pression sur les entreprises pour qu’elles dégagent des bénéfices tels qu’il ne leur reste plus qu’un seul moyen réduire les effectifs, délocaliser leur production, et ainsi ne plus financer les retraites de leur salariés licenciés. Dans ces trois exemples, les personnes âgées apparaissent comme une charge qui n’est pas équitable, car ce sont les plus jeunes qui font un effort sans pour autant qu’ils aient l’assurance de jouir des mêmes conditions lorsqu’ils seront retraités.

I. 3. Le choix de la désaffiliation sociale des aînés :

Mon choix de titre pour ce mémoire portera finalement sur la désaffiliation sociale des aînés ; d’une part, la désafférentation est un état de fait, alors que la désaffiliation est une transformation progressive d’une situation pouvant aboutir à un état d’exclusion sociale, et il paraît plus efficace d’intervenir préventivement sur une situation se modifiant que sur une situation déjà établie ; d’autre part ce phénomène de transformation qu’est la désaffiliation est corollaire au mouvement de transformation vécu dans la société dans son ensemble, et lutter contre cette désaffiliation des âgés, c’est lutter pour accompagner la transformation de la société de façon à ce le sillon intergénérationnel ne soit pas trop profond.

L’étude portera sur la personne âgée, qui est une personne au sens où Durkheim l’entendait : « Tous les hommes sont au même degré uns et identiques. Mais tous ne sont pas au même degré cause de leurs actions. Il est vrai de dire que chez aucun la causalité n'est nulle. Mais il en est qui ont plus ou moins de volonté. Les uns ne font rien qu'ils n'aient voulu. Les autres ne sont que des instruments entre les mains des personnes ou des choses avoisinantes. Ils ne font rien que par une impulsion étrangère. Leurs actions ne sont que l'écho du monde extérieur…. (En parlant de l’homme au singulier) Il faut de plus que les actions qu'il produit émanent de lui et rien que de lui. En effet, c'est là ce qui distingue la personne de la chose. Cette dernière n'agit que si un choc vient la mettre en mouvement. La personne au contraire a pour qualité propre de tirer son action d'elle-même.»[10] L’être humain est une personne qui agit et sur qui on agit. Durkheim donne une définition du sens moral et de la façon de rester dans l’humain avec les humains : « Nous arrivons ainsi à la formule définitive de la loi morale : Agis toujours de manière à traiter la personnalité humaine, partout où tu la rencontres, comme une fin et jamais comme un moyen. »[11]

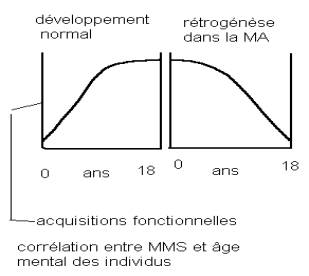

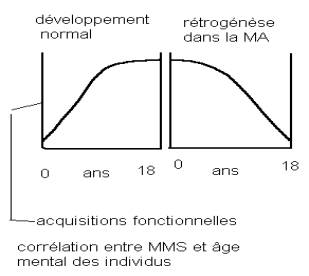

Et puis la désaffiliation sociale accentue le phénomène de la désafférentation, en coupant progressivement la personne âgée de tous les stimuli sociaux et affectifs ; un peu comme le chemin inverse du développement de l’enfant que décrit la théorie de Barry Reisberg[12] dans la rétro genèse de la maladie d’Alzheimer ; B. Reisberg dit que la maladie d’Alzheimer se décline en 7 stades qui correspondraient au développement mental de l’enfant inversé, par exemple la stade 7 correspond au développement mental d’un enfant de un an et demi et le stade 1 correspondrait au développement mental d’un adolescent de 16 a 18 ans :

A l’appui de sa théorie, Barry Reisberg nous dit que si nous développons des attitudes spécifiques, et une attention importante au développement de l’enfant, nous le socialisons progressivement, et bien, nous devons adopter la même attitude bienveillante pour le malade Alzheimer, en respectant son rythme dans la perte de ses apprentissages, en le sollicitant et en l’accompagnant avec la même attention, les mêmes stimulations, la même affection.

Je n’adhère pas au concept de retour en enfance de la personne âgée ; ce que je cherche à démontrer, c’est que l’affectivité, l’intérêt dont on fait preuve pour un enfant, ne se réalise pas pour une personne âgée ; et Barry Reisberg dans sa démonstration veut imager ce que représentent cognitivement les stades de la maladie d’Alzheimer et donner les armes aux soignants ou aux aidants pour mieux appréhender la personne atteinte.

Pour l’adulte en voie de désaffiliation, n’est-il pas en certains moments, dans la situation de perte progressive de tous les repères sociaux acquis dans son développement ? Ne faut-il pas avoir une conscience éveillée de ce processus, et développer des outils, des attitudes qui permettraient de stimuler cette présence sociale, une inscription dans la société en mouvement ?

Qui sont ces personnes en vieillissement, comment sont-elles perçues, comment sont elles organisées ? C’est l’occasion de les découvrir par un petit historique du vieillissement et un aperçu de leur situation aujourd’hui.

[1] Mauss Marcel. Divisions et proportions de la sociologie (1927) Les Classiques des sciences sociales. Extrait de « Divisions et proportions des divisions de la sociologie » Année sociologique, nouvelle série, 2. Site ouaibe : http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/index.html.

[2] http://memoireetvie.free.fr/medias/soudani5.htm

[3] Observations on Social Isolation and the Elderly by Mike Moldeven, http://www.seniorhealthcare.org/Srhealth.nsf/allPublic/45FF84B6A29C731386256A8C00043A4E/$FILE/Social+Isolation.htm

[4] Hervé Christian (Cours de DEA du 10 octobre 2002) . Résumé par Isabelle PLU http://www.inserm.fr/ethique/cours.nsf/0/4c01db1434b9284780256c8d003a3c56?OpenDocument

[5] Chapey Jean-Luc (Octobre 2000) Troubles de la mémoire de travail chez la personne âgée. Mémoire de D.I.U.P.P. Chapey Jean-Luc. Montpellier.

[6] Castel Robert ( 1995) Les Métamorphoses de la question sociale. Librairie Arthème Fayard. Paris.

[7] Castel R. Op. cit. p.17.

[8] Castel R. Op. cit. p.20.

[9] Castel R. Op. cit. p.52.

[10] Durkheim Emile (1883-1884) Cours de philosophe fait au lycée de Sens. Sections A, B, C, D, E. Notes prises par le philosophe Lalande André. Site ouaibe : http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/index.html.

[11] Durkheim Emile. Cours de philosophe fait au lycée de Sens Op. Cit.

[12] notes prises au Symposium International « de la retrogènesi a la intervencio cognitiva en la malaltia d’alzheimer » qui s’est tenu à Barcelone les 17 et 18 septembre 2001 ; extrait de Retrogenesis : The Facts, par Barry Reisberg, MD, Ecole Universitaire de Médecine de New York

Retour Page Accueil site Retour Page Accueil mémoire Retour table des matières