Retour Page Accueil site Retour Page Accueil mémoire Retour table des matières

LA MEMOIRE

La mémoire est la capacité qui nous permet : d’acquérir une information de la conserver intacte de la restituer à la demande.

Il y a une mémoire de l’hérédité.

La mémoire est la faculté par laquelle un état de conscience passé se reproduit en nous, et nous le reconnaissons pour passé. Cette définition montre combien est inexacte l’expression : « je me souviens de tel objet ». Nous nous souvenons de telle chose à cause de l’état de conscience où elle a été primitivement représentée. « Nous ne souvenons que de nous-mêmes » (Royer Collard)

II. 1. Le siège de la mémoire

En 1861, Paul Broca découvre une zone du lobe frontal responsable de l’articulation des mots : l’aire de Broca.

En 1874, Carl Wernicke, découvre une zone du lobe temporal gauche liée à la compréhension du sens des mots : l’aire de Wernicke.

En 1920, Karl Lashley se rend compte qu’il suffit de détériorer suffisamment le cortex pour perturber n’importe quel type de mémoire. Il en déduit que la mémoire dépend du cerveau dans son entier.

En 1953, Wilder Penfield, opère H.M, un épileptique ; il procède à l’ablation d’une partie du lobe temporal ; H.M se retrouve amnésique, bien que son intelligence et son comportement soient normaux, il oublie tout fait récent. C’est la preuve de l’existence de plusieurs types de mémoire.

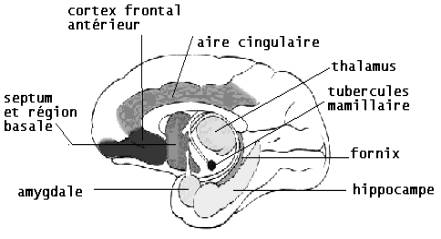

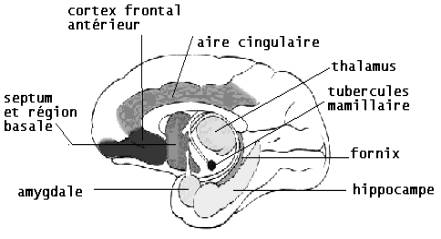

II. 1. a - système limbique

Le système limbique module dans le sens du plaisir ou du déplaisir la charge affective d’une sensation ; il confère un pouvoir motivant à une information sensorielle et cette information, chargée d’une signification affective, devient un motif d’action et déclenche, par l’intermédiaire de l’hypothalamus, un comportement.

Le circuit de Papez : cheminement d’une information à mémoriser à long terme

Hippocampe---piliers du fornix---corps mamillaires---faisceau de Vicq d’Azir---noyau antérieur du thalamus---gyrus cingulaire---cortex entorhinal---hippocampe

L’hippocampe ou corne d’Ammon : mémoire épisodique

Il est situé sur la 5ème circonvolution temporale à l’extrémité d’une chaîne de connexions qui relient entre elles les aires corticales sensorielles primaires, associatives unimodales et multimodales, et les cortex rhinal et entorhinal. Les connexions antérogrades, vers l’hippocampe, l’alimentent en informations élaborées, les connexions rétrogrades, de l’hippocampe vers les cortex primaires, fixent ces informations dans les synapses corticales.

Une étude récente montre un développement de l’hippocampe supérieur à la moyenne de la population chez les chauffeurs de taxi londoniens, ce qui tendrait à prouver que cet organe se développe si la mémoire de la cartographie, des lieux, du repérage est sollicitée.(Le quotidien du médecin (16.03.2000)

L’amygdale

C’est un complexe nucléaire, situé à la partie antéro-supérieure du gyrus parahippocampique et qui effleure l’extrémité antérieure de l’hippocampe ; elle jouerait un rôle dans la charge affective des souvenirs.

Le corps mamillaire

Situés sur la face ventrale de l’hypothalamus, une lésion des corps mamillaires entraîne le syndrome de Korsakoff (amnésie antérograde, fabulations, fausses reconnaissances, désorientation temporo-spatiale)

La région septale

Elle reçoit des afférences de l’hippocampe, de l’amygdale, du thalamus, de la formation réticulée, du gyrus cingulaire. Elle envoie ses efférences vers la formation réticulée ou vers l’hippocampe, par le fornix.

Le noyau antérieur du thalamus

Le thalamus joue ainsi un rôle essentiel dans la sensibilité, la motricité, l’excitation corticale (vigilance) comme dans les circuits d’intégration de l’affectivité, de l’humeur et de la mémoire.

Les atteintes bilatérales du thalamus entraînent une amnésie, mais il semble que la lésion constamment retrouvée dans les cas d’amnésie thalamique siège dans le faisceau de Vicq d’Azyr. Il est possible qu’une atteinte des noyaux antérieurs ou des noyaux dorso-médians jouent un rôle.

II. 1. b - L’hypothalamus

L’hypothalamus est une petite partie du diencéphale située sous le thalamus. L’hypothalamus commande aussi bien des actions nerveuses somatiques et végétatives que des actions hormonales. C’est le gardien de l’homéostasie. La région latérale de l’hypothalamus est surtout liée au système limbique et intervient donc plus dans l’élaboration des comportements motivés, elle produit l’impulsion qui déclenche l’acte, la finalité de l’acte en elle-même étant fixée par la cible présente dans l’environnement.

II. 1. c - Le lobe frontal

Le lobe frontal joue un rôle dans les processus de mise en mémoire et de rappel, ainsi que dans l’organisation temporo-spatiale des données et dans la mémoire de travail. Il a la capacité d’éloigner les activités parasites pour mener à bien une action. Un déficit du lobe frontal peut affecter la meta-mémoire.

II. 1. d - Le néocortex

L’acquisition et le stockage se font dans les zones néocorticales, quand l’information a été traitée : cortex visuel, auditif, tactile…

(Source : http://alzheimer-montpellier.org/)

II. 2. La chimie de la mémoire

De nombreux médiateurs chimiques interviennent dans le processus mnésique, tels que :

L’acétylcholine, des amines [(la noradrénaline qui intervient de façon plus spécifique dans les mécanismes de l’attention sélective, chez l’homme, cette mise en jeu des systèmes noradrénergiques pourrait s’accompagner de la sensation subjective d’effort intellectuel.) (l’adrénaline) (la dopamine qui intervient dans les processus d’attention et d’intention et contrôle la motricité extra-pyramidale) (la sérotonine) (l’histamine agit sur le maintien de l’éveil et sur d’autres fonctions telles que la régulation du métabolisme énergétique cérébral, l’activité locomotrice, la faim et la soif, le comportement sexuel)] des acides aminés excitateurs [(l’acide glutamique) (l’acide aspartique)] ou inhibiteurs [(l’acide gamma-amino-butyrique ou GABA) (la glycine)]

La

détermination du niveau de vigilance dépend de l’activité

des voies ascendantes cholinergiques, monoaminergiques et liées

aux acides aminés excitateurs et inhibiteurs.

Outre ces médiateurs chimiques et leurs enzymes très

nécessaires au bon fonctionnement du cerveau, deux hypothèses

sont formulées dans le domaine de la physiologie.

II. 3. La physiologie de

la mémoire

Avant qu’une expérience d’apprentissage puisse être retenue, elle doit changer de façon permanente la structure chimique de l’ARN à l’intérieur des neurones qui entrent en jeu. L’ARN contrôle le genre et la quantité de protéines produites dans le corps cellulaire du neurone, un changement dans l’ARN pourrait, par exemple, déterminer la quantité de médiateurs chimiques et d’enzymes que le neurone peut libérer pour faire synapse avec d’autres cellules. Les substances chimiques qui augmentent le taux d’ARN dans le cerveau produisent un meilleur apprentissage ou une meilleure mémoire chez les animaux de laboratoire et également chez les personnes âgées. Les substances qui diminuent le taux d’ARN dans le cerveau entraînent des pertes de mémoire chez la plupart des animaux.

Cette hypothèse favorise une conception de la mémoire en deux stades. Immédiatement après toute expérience, un modèle de décharge nerveuse de courte durée se produit dans le cerveau. Si ce processus qui assure le fonctionnement de la mémoire à court terme (MCT) peut se poursuivre sans interruption, il déclenchera une série de changements chimiques et structuraux dans le système nerveux. Ces changements seront durables et constitueront la base de la mémoire à long terme. De cette façon, un souvenir à court terme peut être consolidé en souvenir à long terme.

Il semble que des injections, chez des animaux de laboratoire, de stimulants comme la strychnine ou la picrotoxine dans le système nerveux central améliorent l’apprentissage. L’injection est administrée après chaque essai d’apprentissage, au moment où la consolidation devrait se produire. On suppose que le stimulant accélère les changements nécessaires à la mémoire à long terme (MLT) et qu’il accélère ou assure la consolidation de l’essai d’apprentissage tout juste effectué.

Le cerveau consomme à lui seul 18 p. cent de l’oxygène disponible pour le corps entier. Très récemment, des chercheurs ont découvert qu’il serait capable de gérer lui-même son propre apport de sang, localement, pour assouvir son appétit. Cette découverte se fonde sur l’observation de la communication entre les cellules du cerveau et les vaisseaux sanguins.

II. 4. Les systèmes de mémoire

La mémoire sensorielle

La mémoire sensorielle visuelle ou iconique a une persistance comprise entre 300 et 500 millisecondes.

La mémoire sensorielle auditive ou échoïque

n’est guère plus longue.

Les perceptions captées par les autres sens semblent jouer un

rôle moins important. Ainsi en est-il de la mémoire sensorielle

tactile ou mémoire haptique. Nous obtenons des informations

sensorielles et, par conséquent, des souvenirs sensoriels non

seulement par les yeux, mais également par les autres organes

des sens, les oreilles, le nez, la peau, la langue, ainsi que les

muscles et les articulations. C’est la combinaison de ces

différentes perceptions qui permet l’identification de

l’information. L’image visuelle est un exemple parfait

de mémoire sensorielle. Le traitement de l’information

modifie très peu ce que les sens ont perçu.

La mémoire sensorielle est d’une durée très brève, possède une grande capacité et code l’information de façon directe

La mémoire à court terme

La MCT baptisée par certains mémoire de travail (MT), est sollicitée en permanence; c’est une mémoire immédiate qui nous offre la capacité de retenir, pendant une durée comprise entre une et quelques dizaines de secondes, jusqu’à 7 éléments d’information en moyenne. Elle comprend deux éléments capacitaires, le chunk et l’empan. Le chunk, désigne une quantité d’information (quelque soit sa nature), élémentaire pour le sujet ; l’empan mnésique, c’est le nombre maximum de chunk que le sujet peut répéter immédiatement après présentation. On constate que l’empan mnésique vaut environ 7 (varie entre 5 et 9)

La MCT est axée sur les activités primitives de la

cognition, en lecture elle aide à la compréhension de surface,

c’est-à-dire au rappel textuel. C’est un système

unitaire et homogène.

La mémoire de travail

La MT, système composite hiérarchisé, associée ou dissociée de la mémoire à court terme, sert au stockage et au traitement de l’information, et semble plus tournée vers les fonctions supérieures comme la compréhension en lecture et en mathématiques. C’est un meilleur prédicteur de l’habileté à reconnaître les mots (décodage) Elle se compose :

Il procède à la sélection stratégique des actions les plus efficaces.

Pour Baddeley (1986) il y a deux aspects principaux dans l’administrateur central :

L’administrateur central aurait aussi une fonction de stockage.

La MCT et la MT effacent les données aussitôt après leur traitement ; ce sont des mémoires antérogrades.

La mémoire à long terme

La MLT stocke les informations pendant une longue période et même pendant toute la vie. D’une capacité considérable, la MLT est dépositaire de nos souvenirs, de nos apprentissages, en résumé, de notre histoire. C’est une mémoire rétrograde.

Elle se divise en deux parties : la mémoire implicite ou procédurale et la mémoire explicite ou déclarative

Mémoire épisodique qui concerne les faits autobiographiques et des événements personnels comme ce qui a été vécu la veille, par exemple ; elle fait l’indiçage, elle est liée au contexte, à la charge affective vécue par le sujet au moment des faits qui conditionne la qualité de la mémorisation épisodique ; c’est un système permettant donc d’enregistrer des informations spécifiques, situées dans leur contexte temporel et spatial ; c’est cette composante de la mémoire qui fait le plus souvent l’objet des plaintes des patients ou de leur entourage

Mémoire sémantique qui concerne les faits historiques, les concepts ; elle est décontextualisée ; la mémoire sémantique est impliquée dans la connaissance du monde et du langage, sans référence nécessaire aux conditions d’acquisition ; c’est la mémoire des mots, des idées, des concepts indépendants du contexte temporo-spatial

La méta mémoire

La méta mémoire désigne les

connaissances du sujet sur ses propres capacités mnésiques.

Elle inclut aussi l’appréciation de la demande mnésique

réclamée par une tâche donnée et les stratégies qu’elle

implique.

II. 5. Le fonctionnement de la mémoire

La mémoire fonctionne en trois temps : l’acquisition, le stockage, le rappel.

L’acquisition de l’information ou phase d’apprentissage :

Le stockage ou phase de rétention. L’encodage se produit durant cette phase. Il y a encodage incident lorsque l’information est stockée malgré nous, et encodage volontaire lorsque le sujet apprend volontairement. L’encodage incident ou volontaire ne se différencient pas énormément en terme de traces mnésiques. Durant le stockage, il y a aussi un retraitement de l’information

Le rappel ou phase d’évocation,

de restitution. Deux possibilités durant cette phase : le

rappel libre : le sujet se débrouille seul, et le rappel

indicé : le sujet dispose d’indices qui vont stimuler

l’item mémorisé.

La performance obtenue par le rappel indicé

est supérieure à celle obtenue dans le rappel libre.

Retour Page Accueil site Retour Page Accueil mémoire Retour table des matières